近日,我所在中国三大河口鱼类群落长期演变及其驱动机制研究方面取得重要进展。相关成果以论文“Cross-scale anthropogenic threats jointly drive declines in China’s estuarine fish assemblages over the past half-century”,发表于国际生态学权威期刊 Global Change Biology(2025, 31:e70566,中科院一区Top,IF5-year 14)。这也是我所首次以第一完成单位在该期刊发表研究论文,标志着我所在河口与近岸渔业生态领域的国际学术影响力进一步提升。任君临助理研究员为论文第一作者,赵峰研究员为通讯作者,庄平研究员、张涛研究员、王思凯副研究员等参与了研究工作。美国纽约州立大学石溪分校陈勇教授和复旦大学马志军教授给予了指导。

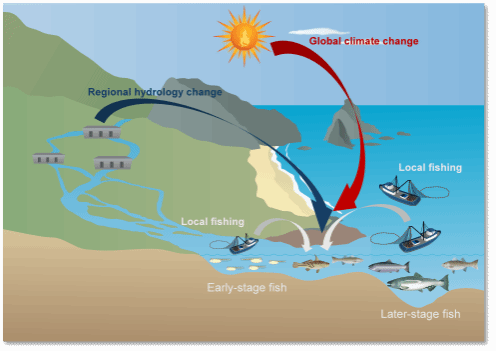

本研究以中国三大典型河口——黄河口、长江口和珠江口为研究对象。三大河口同时受到捕捞强度、上游水沙调控及气候变暖等多重影响,是揭示人类活动对河口生态系统作用机制的理想研究区。我所河口渔业生态创新团队基于跨越半个多世纪的长期监测数据,建立了涵盖鱼卵、仔稚鱼和成鱼等不同生活史阶段的综合数据库,系统分析了鱼类丰度与物种丰富度的变化趋势。结合局部尺度(捕捞压力)、区域尺度(水沙输移)和全球尺度(海表温度)三类人类干扰指标,运用多元统计与阶段特异性分析方法,定量揭示了多尺度胁迫对河口鱼类群落结构演变的影响规律。

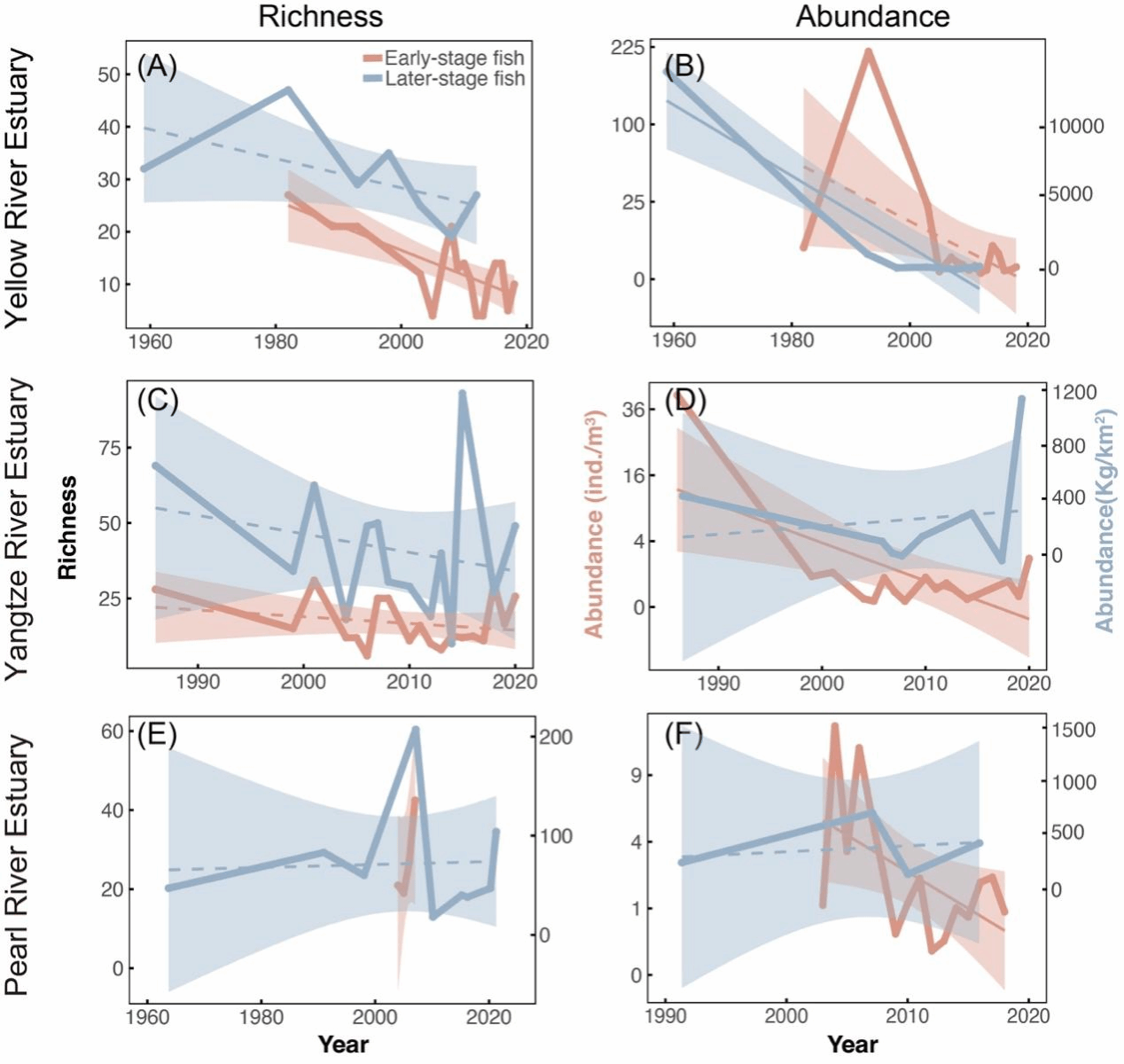

研究成果表明:(1)过去半个世纪以来,中国三大典型河口——长江口、黄河口和珠江口的鱼类丰度(数量)持续下降,而物种丰富度(种类数)除黄河口外基本保持稳定;(2)多尺度威胁因素对不同生活史阶段鱼类影响显著:捕捞强度与成鱼丰度显著负相关,是驱动成鱼数量下降的主因;鱼卵和仔稚鱼丰度则与上游淡水输入负相关、与泥沙输入量正相关,表明水沙失衡已成为限制早期生活史阶段补充的关键因素;(3)全球变暖导致海表温度上升,促进暖水种迁入,使部分河口(如珠江口)出现物种多样性增加的现象,但总体生物量下降趋势未被逆转。研究指出,当前禁渔政策可有效缓解过度捕捞压力,但需进一步关注上游水沙调控的生态阈值与气候变暖的潜在影响。研究建议,应将禁渔政策与水沙精细化调度及气候适应性管理相结合:在工程管理层面,优化调水调沙时序与强度,使其与鱼类繁殖及早期育幼需求相匹配;在生态管理层面,加强育幼场保护,提升河口系统整体韧性与自我修复能力。

该研究揭示了捕捞、水沙及气候变化在不同尺度上的复合驱动效应,为河口渔业资源的科学保护提供了重要依据;首次系统揭示了多尺度人类活动与气候变化共同作用下中国三大河口鱼类群落的长期演变机制,为面临类似压力的全球河口提供了跨尺度综合治理的“中国经验”。

图1 多尺度人类活动和气候变化对河口鱼类群落的威胁

图2 我国三大河口过去半个世纪以来鱼类群落的变化趋势

(河口与近岸渔业生态研究室 任君临)